【井戸尻考古館】春の縄文体験レポ(2024.5.5)

はじめに

富士見町の井戸尻考古館では、こどもの日恒例の春の縄文体験が行われました。

今年も5月5日は晴天に恵まれ、昨年より多くの人が考古館を訪れて思い思いに縄文文化を楽しんでいるようでした。

トップ画像のセメダインと石は穴あけ中に割れてしまった飾り玉です。思わぬアクシデントもイベントにはつきもの。そんな縄文体験イベントの様子を紹介いたします。

先週特にスキを集めた記事に選出 2024.5.20

週特にスキを集めた記事に選出 2024.5.27

昨年の縄文体験イベントの模様はこちらをご覧ください。

思わぬ人出の多さ

新型コロナの感染症対策も5類へ移行し早1年、春の縄文体験も昨年から再開しました。その間、感染症対策や御柱祭りの開催により3年間の中止期間がありました。

井戸尻考古館に訪れてみると、やけに人出が多いのです。もちろん道路もそれなりに混雑していました。

物価高騰の影響でしょうか。曜日の配列で連休が前半と後半に分かれたからでしょうか。近場に行楽地を求めた人が多く訪れたようです。もちろん、諏訪地域の情報誌や地元紙にも告知があり、そうした前宣伝の効果もあるでしょう。いきなり午前中の10時過ぎにはいったん駐車場がほぼ満車になってしまいました。

体験プログラムとしては昨年と変わりません。それでもリピーター、初めて訪れた家族連れ、知らずに訪れたご年配夫婦など、賑わっています。何れにせよ屋外で縄文文化に触れてもらうことはよいことです。

イベントの日なので、井戸尻考古館と歴史民俗資料館は入館無料です。

建館50周年記念バッジ

案内を兼ねた飾り玉を作るテントでは建館50周年記念バッジをプレゼントしていました。4月30日夜の記念トークイベントの参加者に配布されたものです。ただし、今回は来場した子ども限定で1人1個でなくなり次第終了とのこと。シークレットは入っていません。

考古館スタッフも全員このバッジを身に着けていました。

このバッジは評判がよいようなので、再配布を期待しております。

丸木弓の的あて

さて、まず初めは筆者の得意とする丸木弓の的あてに挑戦します。考古館建物の裏が会場です。

丸木弓とは木の枝をそのまま利用した原始的な弓のことです。ただしこちらでは、弦と矢は弓道用のものを使用しています。

では早速、腕前を試すとしましょう。弓はこちらです。弦の張りが柔らかなものが扱いやすいのです。

獲物はこちらです。段ボールで作った獲物を目掛けて弓を放つのです。しかし獲物が、これまでよりも遠くなったような気がしないでもありません。

やはり、ここは一発でイノシシ(オッコトヌシ?)を狙いたいです。

イノシシはあきらめて手堅くいくことにします。やや手前にあるシカさんを狙います。

2発目で命中しました。これで今夜の夕飯をゲットです。満足して終了します。

弓矢は子どもたちはもちろん大人たちにも人気です。獲物を仕留めるまで辞めるに辞められないのです。

隣ではS学芸員がイチイの木を削って新しい弓の本体を作っていました。弓の材料にはイチイやツゲの木を使用します。このイチイの木は町内の方の土地に生えているものを分けてもらってきたとのこと。

余談ですが、筆者のクリエイターネーム「あずさ」は丸木弓の材料になるアズサの木にちなみます。「古事記」などによれば諏訪や八ヶ岳地域で作られた梓弓が朝廷に献上されていたといいます。

飾り玉づくり(アクシデントあり)

続いて、芝生広場のテントに戻って人気の飾り玉づくりです。

ロウ石とか滑石と呼ばれるやわらかい石を削りネックレスのような飾り玉を作ります。

考古館の職員が何人もいて作り方を教えてくれます。職員のほかにも考古館へ出入りする有志のスタッフが加わっています。とくに紐を通すための穴をあけるための黒曜石のドリルは、熟練のスタッフが、ひたすら尖らせていました。

所要時間は30分からです。形を整えたり、磨きをかけたりとかける時間は人によりそれぞれです。

今回は人出が多かったせいで、一時的に満席になり空き待ちになることもしばしば発生しておりました。

まず、削りたいロウ石を選択します。少し大きめのものを選んでおくほうが、どんどん削っていって形を変えられるのでよさそうです。

ロウ石を鉄平石の板でひたすら削り形を作ります。ここで使用しているロウ石は天然のため、削っているあいだに模様が出てきたり、磨くと色合いが変わったりします。そんなことも楽しみ方のひとつですが、今回はそれが裏目に出てしまいました・・・。

最後に紐を通す穴をあけますので、穴の位置を意識して、削り込んでいきます。今回は勾玉をイメージしてカーブを作っていきます。

形が決まったところで、砥石に変えて磨きます。水を付けて磨くとロウ石の表面から削れたカスが水を含みネバネバしてきます。この白いネバネバも磨きの効果があります。また、磨くことで石の模様がはっきりと出てきます。

いよいよロウ石に穴を開けます。黒曜石を先端に取り付けたドリル(キリ)を使います。スタッフに石を押さえていてもらい、黒曜石のドリルでぐりぐりと穴をあけるのです。

しかし、まさかまさかです。穴あけ中に石が割れました・・・。

十分に穴が開く分の厚みを残していたのですが、不運にも石の目に当たってしまったようです。天然のロウ石なので、目に当たるとそこから割れるのです。簡単に見えて一筋縄にはいかないものです。

穴あけは諦めて応急処置をします。スタッフに訊ねると「セメダインC」で修復可能とのこと。穴のあけは位置によっては欠けてしまうことが時々発生するので、業務用の「セメダイン C」が用意してあるのです。なぜ業務用かというと土器の接合用に使用されているからです。セメダインが使われる理由はアセトンを使えば、セメダインを外して、土器を元の状態に戻せるからです。

さて筆者は、割れたロウ石をセメダインで接合して終了です。穴あけ続行は無理と判断しました。

悔しいので、過去の作品を再掲します。

火起こし

リクエストがあれば火起こし体験もできます。

もみ切り式というやりかたで、火切り棒という木を溝のある木の板にひたすらこすりつけます。周囲には焦げ臭いにおいが漂います。親子とS学芸員にて火起こしに成功。歓声が上がりました。

2021年の東京パラリンピックでは、聖火となる長野県の火のうちのひとつとして、井戸尻遺跡においてこの方法で採火しています。

土器の拓本づくり

隣のテントは昨年に続き、土器の拓本づくりをやっています。本物の土器の破片を使ってハンカチ大の布に文様を写し取るというものです。井戸尻応援団の皆さんが教えて下さいます。応援団の方にお聞きし写真のみ撮影しました。

こちらが拓本に使う土器片の一部です。実際の土器とおっしゃっていました。

用意されているハンカチくらいの大きさの布です。これを霧吹きでぬらして布用のクレヨンで土器の文様を写しとっていきます。

井戸尻史跡公園のハス田から掘ったレンコンのスタンプもあります。

完成見本です。布用のクレヨンを使用しているため2,3回は洗っても落ちないそうです。

裂き織り体験

歴史民俗資料館の中では、紅蓮織りの会のみなさんの指導による裂き織り体験をしています。

昨年まではボロ織り体験と言っていました。古い布を裂いた紐を横糸にして、布を織ります。だいたい一人30分以内で15センチの幅の布を織る体験です。織った作品は郵送してもらいます(送料のみ自己負担)。会場の後ろには、紅蓮織りの会の作品も多数展示されていました。

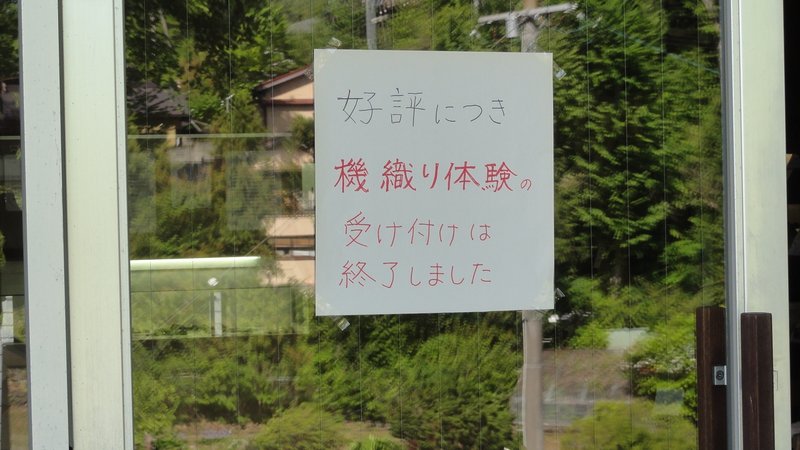

ただし、今年は異変がありました。来場者が多かったため予定人数(20人)に達してしまい午前中で受付を終了していました。

こんなところにも思わぬ人出の余波がありました。

おわりに

春の縄文体験を紹介しました。予約不要、参加費もすべて無料ですで気軽に遊びに来れるのですが、そのせいか来場者も多くなりました。次回、夏の縄文体験は2日間なので分散するでしょうか。2024年8月3日、4日の予定です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?